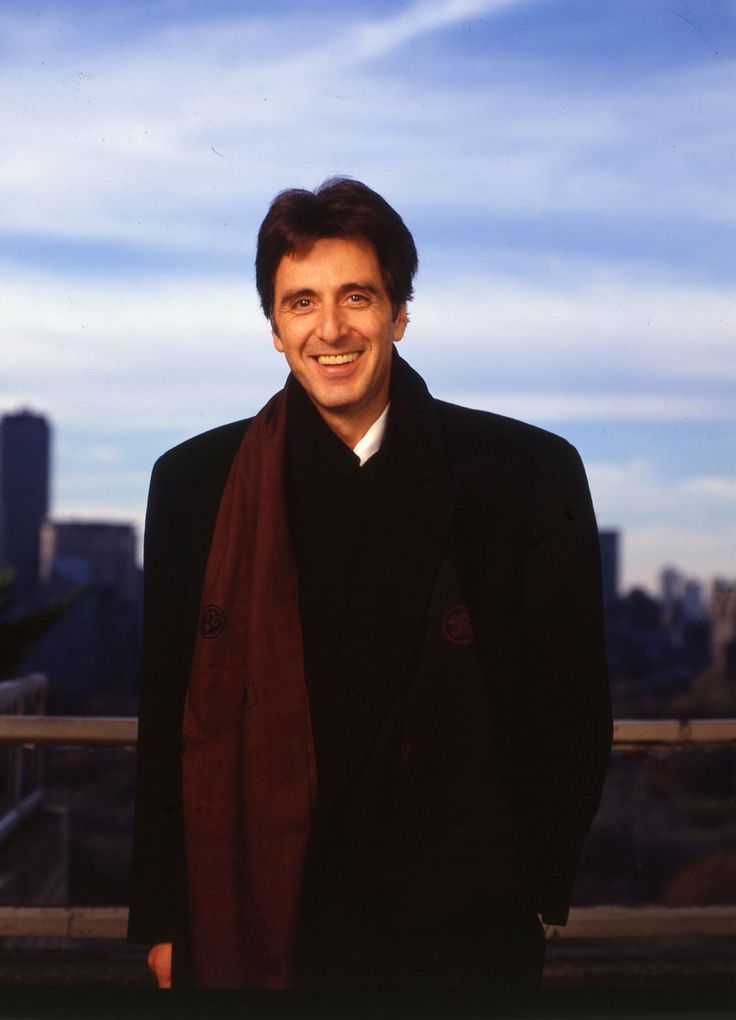

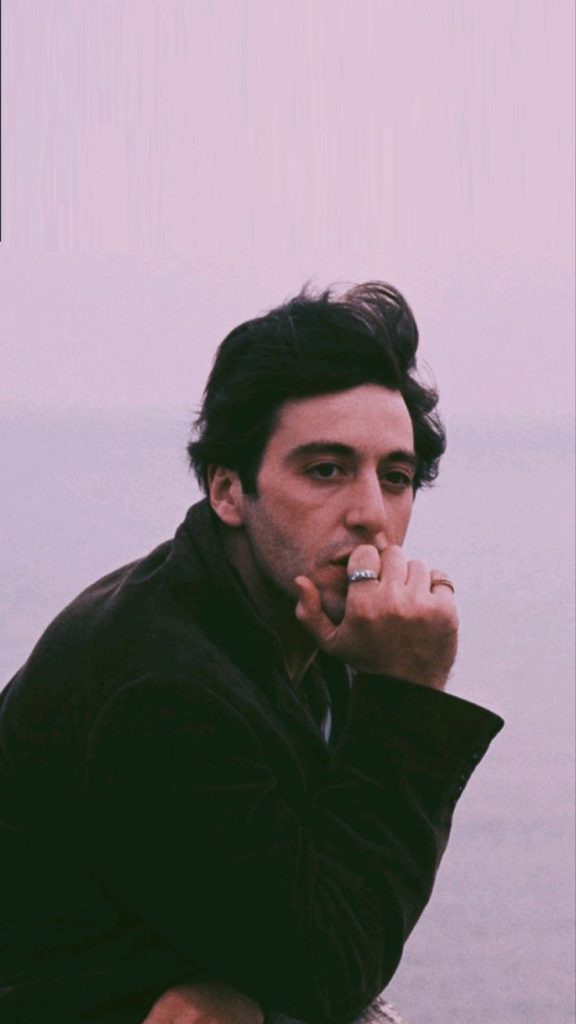

Альфредо Джеймс Пачино — имя, которое сегодня вызывает ассоциации с гениальной актёрской игрой, безупречным драматизмом и культом кинематографа. Но задолго до «Крёстного отца», славы, поклонников и аплодисментов, он был просто мальчиком с сицилийскими корнями, мечущимся по грубым улицам Бронкса. В его глазах — бескрайняя тоска, в сердце — необъяснимый зов сцены.

Рождение среди серых стен

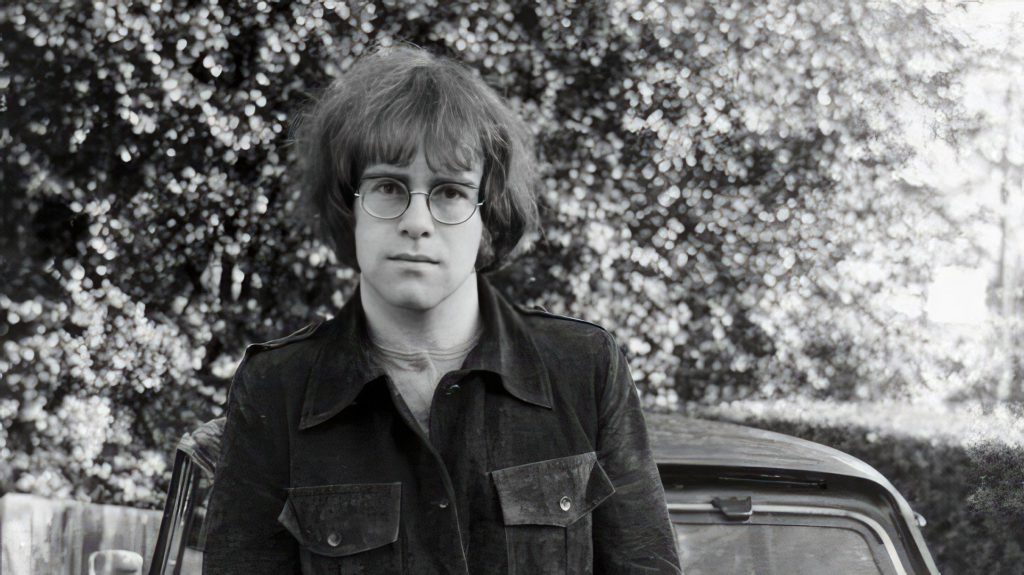

Родился он 25 апреля 1940 года, в Ист-Гарлеме — районе, где асфальт знал крики, боль и запахи бедности. Родители — Сальваторе Пачино и Роуз Джерарди — оба были потомками сицилийцев, людей южного темперамента и крепких традиций. Но семья быстро распалась: отец ушёл, когда Аль ещё не умел читать. Мать, подобрав остатки мечт, уехала с сыном в Саут-Бронкс — туда, где город шептал: «Выживи, если сможешь.»

Жили скромно, временами — почти нищенски. Дом — старый, покосившийся, с трещинами на стенах и снующими по углам тараканами. Но внутри — тепло. Его воспитывали сразу три женщины: мать, бабушка Кейт и прабабушка Джованна. В этом трёхголосом хоре любви он научился слушать, чувствовать, смотреть вглубь — навыки, которые потом стали основой его актёрской интуиции.

Театр из подручных средств

Аль не был ребёнком, которого легко любить школе. Замкнутый, неугомонный, он с трудом переносил скучные уроки и авторитарных учителей. Он рисовал на полях тетрадей, читал не по программе, строил фантазии, в которых уже жил на сцене. Он играл в одиночку, разыгрывая перед зеркалом сцены из старых фильмов, подражал голосам, копировал жесты. Весь его мир был театром — пусть даже в подъезде.

Учёба? Не пошла. К 17 годам он бросил школу — решение, казавшееся безумием даже по тем временам. Но он знал: путь его лежит не через университеты. Он работал кем угодно: разносчиком, уборщиком, продавцом газет, доставщиком кофе — всё ради одного: быть рядом с театром. Иногда он спал на улице. Иногда — не ел днями. Но сцена звала — и он шёл, несмотря ни на что.

Первые учителя и первая кровь

Путь в искусство начался с High School of Performing Arts — элитного заведения, куда пробиться было сложно, а остаться — ещё сложнее. Там он впервые оказался среди себе подобных: безумцев, мечтателей, «тех самых». Но и оттуда его выгнали — за дисциплину. И всё же — это был не конец, а начало.

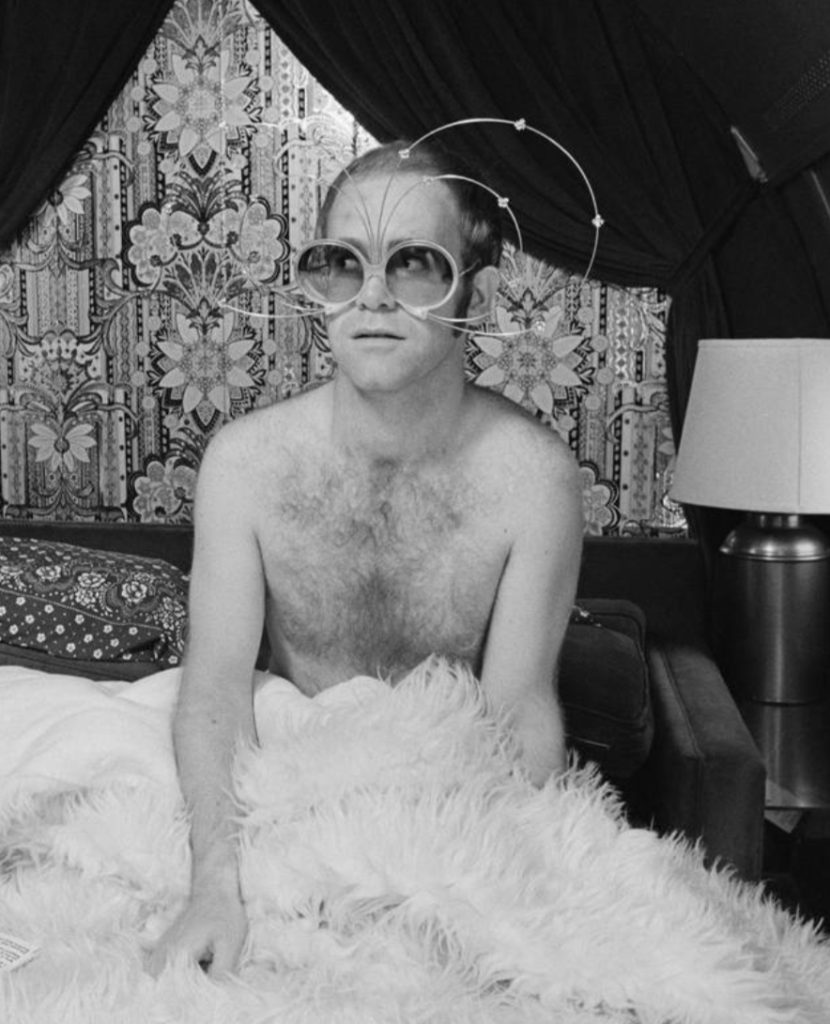

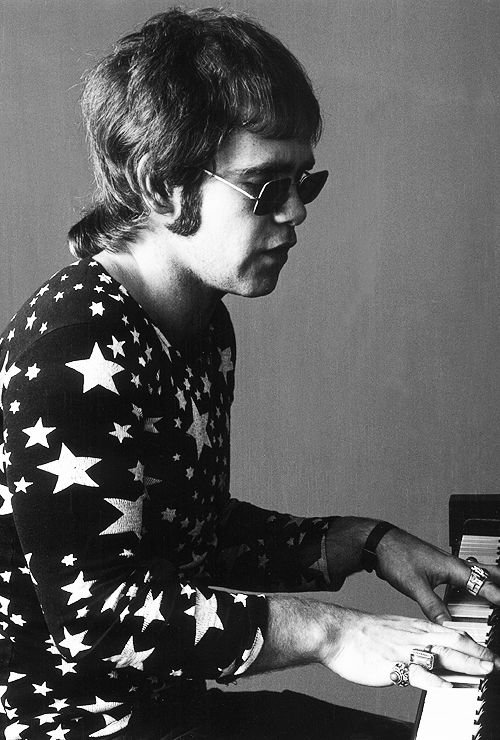

Он нашёл приют в Herbert Berghof Studio, где под крылом Чарльза Лоутона познавал суть актёрского существования. Позже пришла Актёрская студия, где наставником стал сам Ли Страсберг. Тот увидел в юном Пачино не просто талант — вулкан. Бушующий, тёмный, жадный до боли.

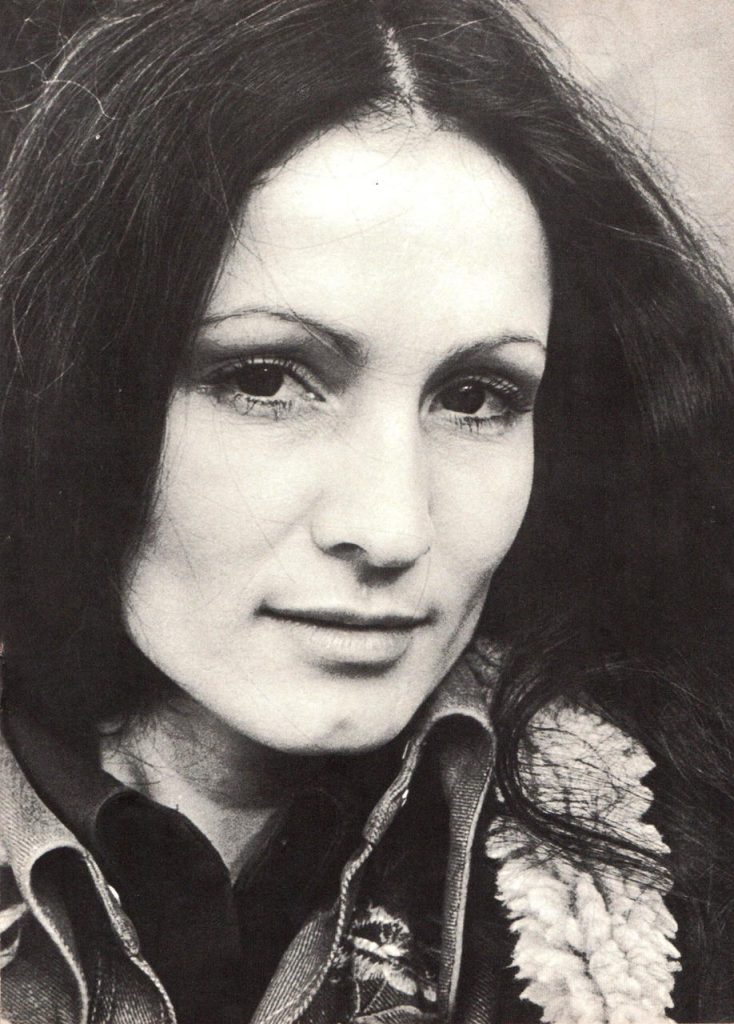

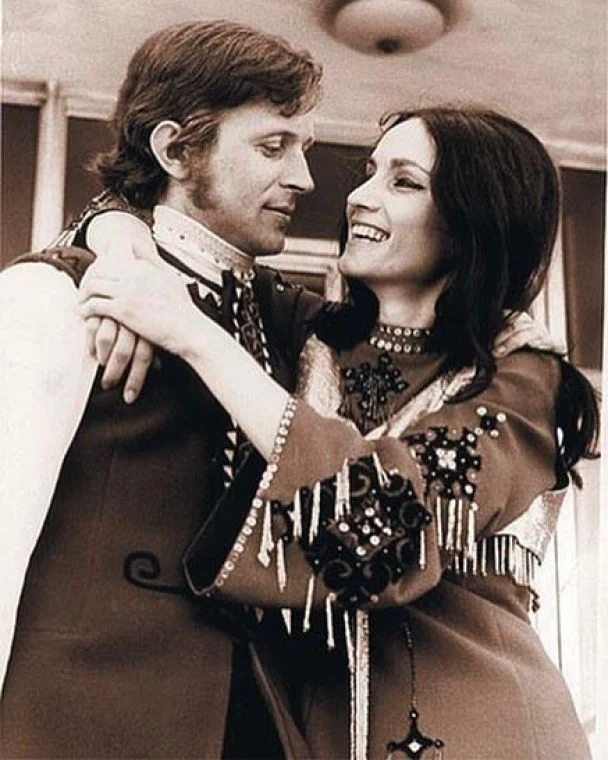

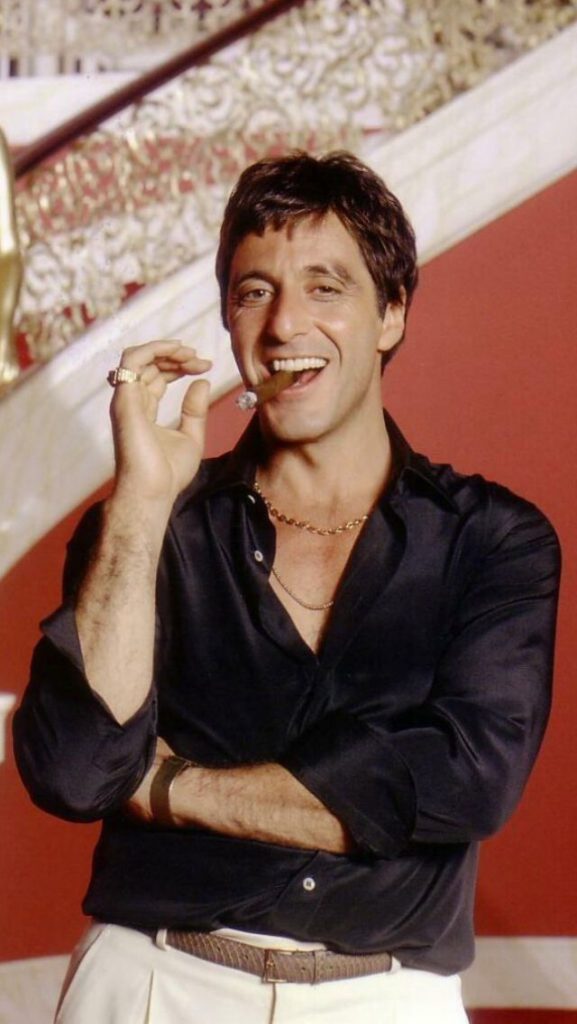

Любовь, страсть, одиночество

Юность Аль не была окрашена счастливыми романами. Он любил, да. Сильно, наизнанку. Но отношения рушились: он был слишком одержим театром, слишком нестабилен, слишком голоден — не только по еде, но и по признанию. В девушках он искал опору, но находил отражения своей неуверенности.

Алкоголь? Был. Наркотики? Тоже. Периоды внутреннего опустошения сменялись подъёмами. Он балансировал на грани. Но, как ни странно, именно эти качели создали ту внутреннюю напряжённость, которая позже превратилась в узнаваемую игру Пачино — живую, резкую, бьющую прямо в грудь.

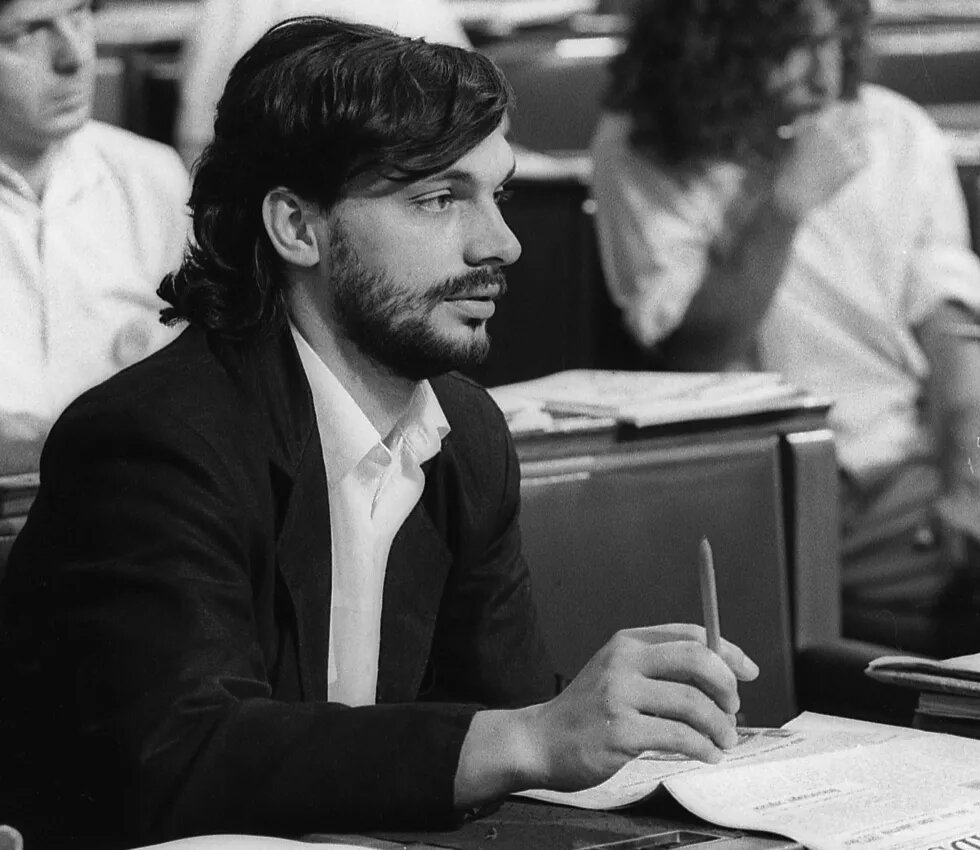

Первые шаги по шершавым доскам

Двадцатилетний Аль был уже не просто «подающим надежды». Он стал лицом офф-Бродвея. Его замечали, обсуждали, приглашали. Постановка The Indian Wants the Bronx стала переломной: в 1968 году он получил премию Obie — одну из самых почётных театральных наград Нью-Йорка.

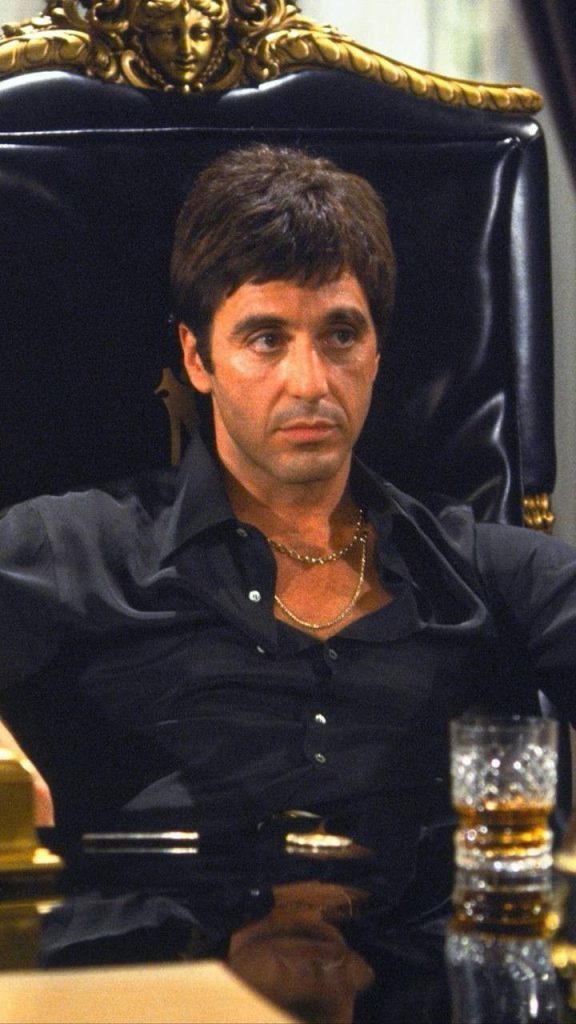

Кино открыло ему дверь чуть позже. Дебют — эпизод в Me, Natalie (1969), почти незаметный. Но за кулисами уже готовился поворот судьбы: Фрэнсис Форд Коппола заметил Пачино и предложил ему роль, которая изменила всё. Крёстный отец. Майкл Корлеоне. Молчаливый, опасный, загадочный. Икона.

Юность как обряд очищения

Прошлое Пачино — это не просто биография. Это чёрно-белая хроника уличных фонарей, разбитых окон, разговоров на пожарных лестницах, мгновений отчаяния и триумфа. Он не родился гением — он выкопал этот гений изнутри, когтями, в одиночку, по кирпичику.

Он — дитя улиц. Ребёнок, который слушал шёпот старого Бронкса и превращал его в музыку драмы. И именно потому его искусство так цепляет — в нём живёт память о боли, о пути, о том, каким должен быть актёр: не украшением сцены, а её нервом.